《三重の魅力ピックアップ》

たった二人の職人が切り拓く、鈴鹿墨の未来

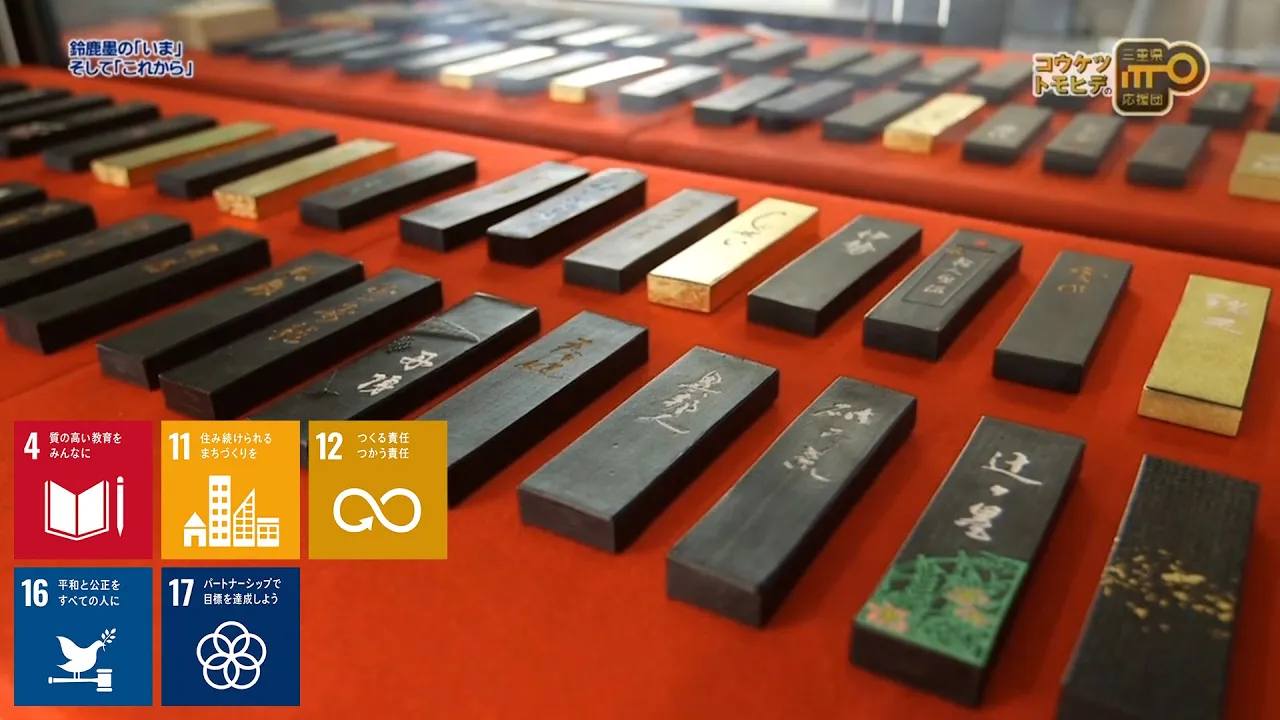

1300年以上の歴史。日本が誇る伝統工芸品

鈴鹿墨の歴史は古く、西暦680年ごろの縁歴年間が発祥と言われています。そこから1300年以上鈴鹿市の白子町で歴史が紡がれてきました。江戸時代には寺子屋の発展とともに需要が急増し、その高度な技術と確かな品質はいまも受け継がれていますが、2022年現在、職人は日本に二人しか残っていません。

鈴鹿市の寺町で日本唯一の鈴鹿墨店「進誠堂」を営む、伊藤晴信さん。伊藤さんとお父様が日本でただ二人の職人です。伊藤さんは、高校卒業後すぐに上京しそのまま会社員として働いていました。あるときWebニュースで伝統工芸士の高齢化の特集がたまたま目に入り、そこに「鈴鹿墨製造の最後の一軒」として実家が取り上げられていました。それが転機となり、今では四代目として進誠堂を継いでいます。

鈴鹿墨の特徴の一つが、その多彩さです。漢字、仮名、水墨画、写経、絵手紙など用途によって細かく分かれており、進誠堂には150種類以上の墨をつくっています。さらに、その製造は職人によるほぼオーダーメイド。使う人によって変わる”良いもの”の基準を見抜き、理想の墨へと配合や工程を調整していきます。天候や気温によっても出来上がりが変わるため、長年の経験とセンスが必要となる高度な技術です。

生活に溶けこむものへ。新たな鈴鹿墨の挑戦

日本の誇る伝統工芸品である鈴鹿墨ですが、書道の習慣の減少とともに需要は急激に落ち込んでいます。伊藤さんは「生活必需品ではない墨を、いかに生活に溶け込ませるか」を考え、さまざまなことに取り組んでいます。

代表的なのは、墨を使った建築塗料。鈴鹿墨をすって墨液にし、ハケやローラーで塗料として塗っていきます。見た目の美しさはもちろんのこと、シロアリが来なかったり防臭効果があったりと、実益も兼ね備えているのが特徴です。現在では、書道、水墨画に次いで進誠堂の第三の柱になっているそうです。

他にも、墨で染めた革を使った革製品、京都のお香とコラボした香り袋、アロマキャンドルなど多彩な商品をつくり続ける伊藤さん。次に考えているのは、墨を使った真っ黒な石鹸です。墨は服や絨毯など何かに一度ついてしまうと完全に落とすことはほぼできません。しかし、墨の石鹸で手を洗うと、汚れが落ちるだけでなく肌も綺麗になるのだとか。

「書道をされない方でも、家の中に鈴鹿墨でつくった何かしらがある。そんなふうに生活の中に入り込んでいくことを将来のビジョンにしている」と伊藤さんは話してくれました。私たちの生活に寄り添い、すぐそばに鈴鹿墨がある日常もそう遠くない未来なのかもしれません。

経済産業大臣指定の伝統工芸品に指定される鈴鹿墨。 平安時代初期、鈴鹿の山で採れる松林を燃やして油煙を取り、ニカワで固めて墨をつくったのが始まりと伝えられ、 最後の一軒となった「進誠堂」では、昔ながらの伝統的な工法を親子で守り続けています。 約10年前に東京から戻り、家業を継ぐことを決心した4代目伊藤晴信さん。 マニュアルもなく、気温や湿度にも左右されやすい繊細な墨づくりの伝統を受け継ぐだけでなく、 新たな挑戦にも取り組んでいます。

[配信日]2019年7月16日[企業名]鈴鹿墨進誠堂

[出演]伊藤晴信 他

| 基本情報 | |

|---|---|

| 住所 | 三重県四日市市川北1-13-9 |

| 電話番号 | 059-366-3522 |

| 公式サイト | http://www.suzukazumi.co.jp |

※情報は取材時のものであり、変更の場合があります。

| 動画リンク先 | |

|---|---|

| YouTube | https://youtu.be/Hhj-ljv57no |