《三重の魅力ピックアップ》

松阪もめんを次の世代へ。伝承を使命とする作家たち

江戸時代に大流行した粋な着物

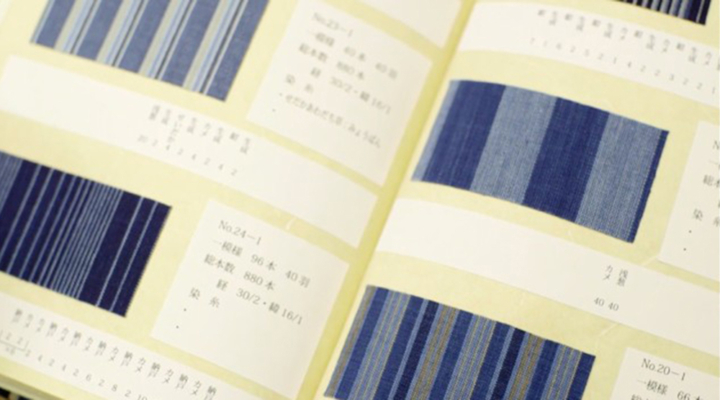

松阪もめんは、江戸時代から続く松阪の名産品です。天然藍の先染め糸をつかい、濃淡で縞柄を表した「松阪縞」が特徴。日本人の肌の色によく映え、老若男女どなたにでも合わせられる、と少しずつ人気が高まりつつあります。

今は知名度の高くない松阪もめんですが、江戸時代には一世を風靡した歴史があります。倹約令によって華美な着物を堂々と着られなくなった江戸で、遠目から見ると無地のように見えて、近づくと様々な縞柄模様が現れる松阪縞は「粋」だと江戸の人々をとりこにしたのです。

その大流行ぶりは相当なもので、江戸の人口が100万人といわれた時代に、年間50数万反を売り上げたのだとか。歌舞伎の中にも、縞柄の着物を着ることを「マツサカを着る」というセリフがあるほどです。

趣味ではなく使命。松阪もめんを伝承する「ゆうづる会」

そんな松阪もめんも、昭和40年には一度織り手が途絶えてしまいました。それを復興させ、次の世代にも繋いでいこうと立ち上がったのが「ゆうづる会」です。約25人の会員が中心となり、松阪もめんの伝承に尽力しています。

会員の伊藤訓子さんは、ゆうづる会に入会する際に「趣味の領域ではないですよ」と言われたそうです。ゆうづる会の使命は松阪もめんを多くの人に届け、次の世代に伝承していくこと。そのためにただもめんを制作するだけでなく、綿や藍を育てたり、藍染めをしたり、小学校で講座をしたりなど、さまざまな活動を行っています。

活動のメインになるのは、松阪もめんの手織り。機織り機を使用してひとりひとりが様々なもめんを織りあげています。手織りの際に大変なのは、糸を準備すること。反物の場合は880本の糸を1本1本通していかなければなりません。間違えるとデコボコになったり、抜けてしまったり…。丁寧さと根気が求められる作業です。

その大変な作業の先につくられるのが、唯一無二の縞柄です。色の濃淡で縞を表現する松阪もめんには無限のデザインがあると言っても過言ではありません。ひとりひとりが手織りをする中で、世界にひとつだけの縞柄を織り上げていきます。つくるものも、洋服から小物、展示会用の着物など様々。作品の一部は「松阪もめん手織りセンター」などで販売されています。

「大変だけど、楽しい」。会員の方が語る本音

ゆうづる会の方々に共通するのは、強い使命感だけではありません。ひとりひとりが活動を楽しみ、松阪もめんを愛しておられます。会員の亀井睦巳さんは「するのは大変だけど、なんでも楽しいですもんね。木綿を通していろんな勉強ができました。まだまだこれからです。」と語ってくれました。ご家族の方も、「今度の柄はいいな」「大変なことをするんやな」と声をかけながら協力してくれたそう。そういう環境があったから続けてこれたのだとか。伊藤訓子さんは「いまの自分が人生で一番充実している」と晴れやかな笑顔で仰っていました。

ゆうづる会の皆さまの明るい情熱に支えられ、松阪もめんはより多くの人に愛される存在になっていくことでしょう。

江戸時代、粋な縞柄で江戸っ子を虜にした「松阪もめん」。郷土の文化財としてその技術を守り、ブランドとして育てています。天然藍の先染め糸を使って織り成す独特の縞柄。染め方で微妙な濃淡を表現するため、そのデザインは無限と言われ、「ゆうづる会」では、30年以上に渡り松阪もめんを織り続けるだけでなく、綿から糸をつくり、藍を栽培し、公民館や学校で藍染教室を開催するなど、その振興発展に努めています。

『大変だけど楽しい』と口を揃える「ゆうづる会」の亀井さんと伊藤さん。趣味の領域を超えて伝統を伝える使命を担う会員の皆さんを支えるのは織ることの喜び。家族の応援を受けながら織り続けられることは贅沢で幸せなこととおっしゃいます。縦糸と横糸に想いを込めて、充実した人生を織り続けています。

[出演]ゆうづる会会員 伊藤訓子 他

| 基本情報 | 松阪もめん手織りセンター |

|---|---|

| 住所 | 三重松阪市本町2176 松阪市産業振興センター1階 |

| 電話番号 | 0598-26-635 |

| 公式サイト | https://matsusakamomen.com/ |

※情報は取材時のものであり、変更の場合があります。

| 動画リンク先 | |

|---|---|

| YouTube | https://youtu.be/wxKCOYUo4Bs |