《三重の魅力ピックアップ》

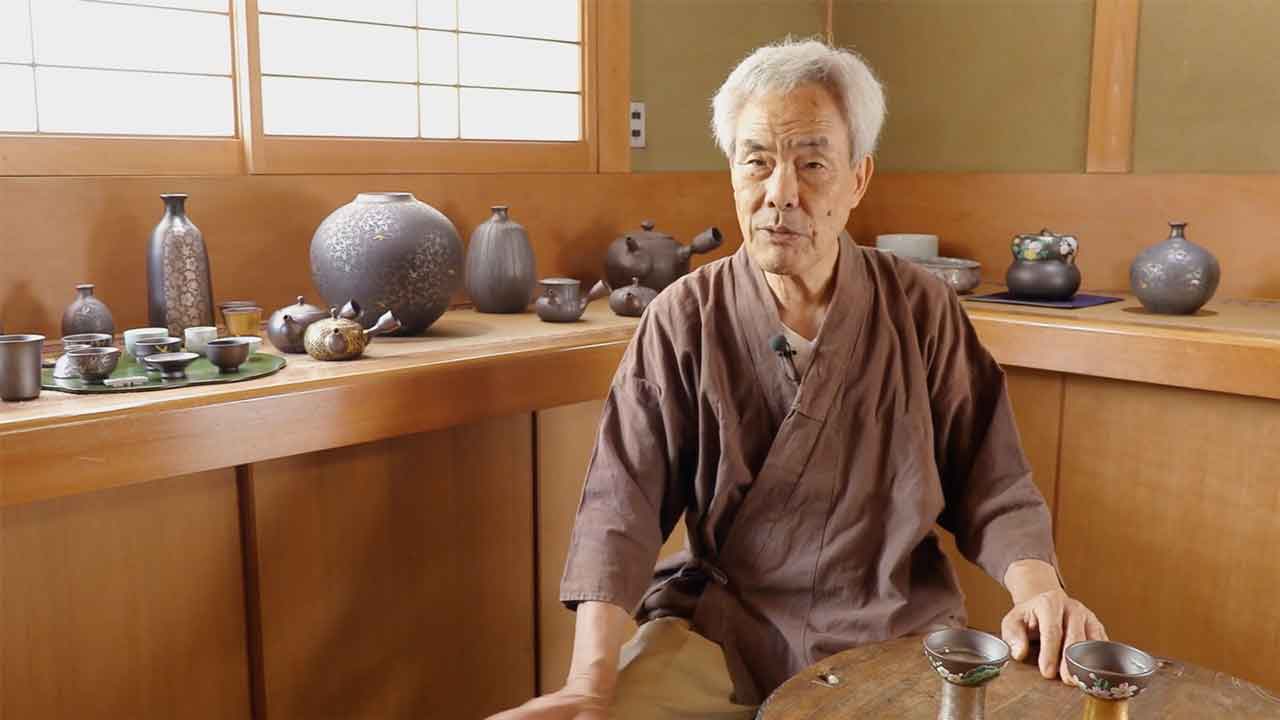

萬古不易 | 萬古焼作家「清水醉月」

初代清水醉月氏が木型を使い急須づくりを始めたことから、醉月陶苑が始まりました。

現在は三代目清水醉月氏、そして2人の息子、潤氏と潮氏の3名の作陶家がおり、今も変わらず急須作りが柱となっています。皆幼少期から身近に土があり、三代目 醉月氏は二代目の、潤氏・潮氏は二代目と三代目がろくろを回す後姿を見て育ちました。

さて、お茶を淹れる道具である急須がどのように作陶されているかご存じでしょうか。

醉月陶苑では現在も変わらない伝統の技法で急須を作っています。ろくろで胴・手・口・蓋を作ります。茶こしの部分は、金属製を使わずに土で作ります。すべての作業が手作業だからこそ、ほんの僅かな違いがあるため、世界に一つだけの急須が出来上がります。沢山ある急須の中から、デザインだけではなく、手に馴染むもの見つけることも魅力の一つです。

さらに、三代目 醉月氏の妻で絵師のきし代氏が描く盛絵も魅力の一つ。萬古焼の中でも絵師は少なく、森有節の盛絵の技法を用いて描いた急須や器は、とても綺羅びやかです。気軽に手にとっていただけるようにと絵付けされた帯留めやアクセサリーもあり、職人技がお客様へ伝わればと願っています。

また醉月陶苑では、若手が育つ環境を作っていくことが大切であると考えるとともに萬古焼を身近に感じて欲しいという想いから、醉月陶芸倶楽部・醉月窯+KIDS・教室を開催しています。文化の輪が広がることを願い、豊かな感性や表現力を養っていただけたらという想いが込められています。

「今の時代にあっていないと伝統は難しい」

「伝承があって、伝統がある」

初代から変わらない技法で続けてきた醉月陶苑だからこそ、重みのある深い言葉です。醉月陶苑の想いと作品が永く後世まで続くように、後世に残していきたいものです。

萬古焼の急須でお茶を淹れると、とても美味しいお茶をいただくことができます。

一説には、急須がお茶の渋み成分を吸着し旨味成分を出してくれると言われています。

日本の伝統である急須を使って、美味しいお茶を淹れ、ゆっくりと一家団欒を過ごしてみてはいいかがでしょうか。

〇三代目 清水 醉月氏

幾多の受賞歴を持つ伝統工芸士。令和3年には春の叙勲 瑞宝単光章を受賞しています。

伝統工芸は後継者がいないのが問題となっているが、自身のご子息(潤氏・潮氏)が後を継いでくれたことを嬉しく思うと語られていました。

〇絵師 清水 きし代 氏

森有節の盛絵技法を用いて絵付けを行っているが、絵師も後継者不足です。

後継者育成について、「育てることほど難しいことはない。技術を継承するには人間形成が重要となる」と語られていました。絵付け教室を開講しており、そこでは笑顔と笑い声が絶えません。

“約300年の歴史を守る萬古焼。その伝統を守り育む醉月窯” 萬古不易(永久に変わらないこと)・・・その言葉の通り、約300年の歴史を守り、伝統を育み続ける醉月陶苑。3代目となる<醉月>、2人の息子<潤>と<潮>、そして妻であり絵師である<きし代>。代々伝統工芸の卓越したすご技に生涯をかけ、伝統文化を守り続けるだけでなく、萬古焼の創造性を追求しつつ海外への進出も視野に入れています。地元三重で開催された伊勢志摩サミットの首脳・配偶者夕食会で醉月氏の酒杯が使用されたことから、萬古焼の価値と美しさが世界から注目され、また国内でも改めてその価値が再認識され美術工芸品としての評価がさらに高まっています。

[配信日]2021年10月18日[企業名]醉月陶苑

[出演]三代目 清水醉月 他

| 基本情報 | |

|---|---|

| 住所 | 〒510-0008 三重県四日市市南いかるが町19-4 |

| 電話番号 | 059-332-8218 |

| 公式サイト | https://bankoyaki.jp/ |

※情報は取材時のものであり、変更の場合があります。

| 動画リンク先 | |

|---|---|

| YouTube | https://youtu.be/_Th-02m0Zeo |